文/新浪財經意見領袖專欄作家 滕泰 朱長征

上半年我國工業品出廠價格(PPI)大幅上漲,其中5月、6月同比漲幅分別達9.0%和8.8%,而居民消費價格(CPI)漲幅則相對滯后,5月、6月分別為1.3%和1.1%。

物價的分化就是財富再分配,上半年國有企業利潤總額同比增長1.1倍,除了去年基數較低的原因外,很大部分利潤增長是因為價格因素。由于大部分國有企業處于產業上、中游,上半年價格上漲推動其收入和利潤暴增;而下游行業、一般制造業企業、中小微企業由于面對激烈競爭,其產品和服務不敢輕易漲價,只能犧牲利潤保市場份額——如果CPI滯后于PPI持續時間較長,可能會迫使更多中小企業退出市場,進而影響到居民收入和就業,值得高度重視。

上游和下游的財富再分配效應

理論上煤炭、鋼鐵、石油、有色金屬等上游價格上漲,下游消費品價格也可以同步上漲;而現實中,上游行業基本呈壟斷競爭或寡頭壟斷格局,企業定價能力強;中游的很多化工產業、鋼鐵產業等產業鏈經過多年競爭和整合之后,也基本上形成了壟斷競爭格局,可以完全甚至加倍將上游漲價轉嫁給下游產業;而下游往往處于充分競爭甚至過度競爭狀態,哪個企業率先提價往往就意味著市場份額的損失,因此多數下游企業不得不承受上游傳導下來的成本上漲壓力,要么通過提高勞動生產率等方法來降低成本,要么更傾向于犧牲利潤來保市場份額。

去年以來的上游大宗商品連續漲價,使很多產業鏈的上、中、下游之間的利益分配發生了重要變化,與進口大宗商品關聯程度較高的煤炭、石油、鋼材、有色金屬等行業,今年上半年價格同比上漲最多,如黑色金屬礦采選業價格上漲37.6%,石油和天然氣開采業價格上漲26.7%,相應的,其利潤也大幅增加。統計數據顯示,上半年規模以上工業企業利潤總額同比增長66.9%,兩年平均增長20.6%,其中化工、鋼鐵、煤炭、石油天然氣、有色金屬等行業利潤均成倍增長,有色金屬、石油天然氣更是增長2倍以上。而處于下游的紡織、服裝、皮革、食品、木材加工等企業上半年利潤增長都在15%以下(表面上正增長,主要是去年疫情時期基數較低的原因),大幅落后。

以鐵礦石-鋼鐵-設備制造這條產業鏈為例,上半年我國鐵礦砂進口均價為1075.8元人民幣/噸,上漲67.3%,處在源頭的全球鐵礦石巨頭淡水河谷、力拓等最先受益,上半年兩公司EBITDA(息稅、折舊和攤銷前利潤)同比分別上漲197%和118%;同樣,國內處在產業鏈上中游的黑色金屬行業上半年利潤增長2.34倍,其中的鋼鐵企業,以國內重點統計鋼鐵企業為例,上半年利潤總額為2268億元,同比增長2.2倍。相比之下,處于產業鏈中下游的通用設備制造業、鐵路船舶等運輸設備制造業,利潤同比增長僅為34.5%和11.6%。有關對上、中、下游行業的分類研究顯示,上半年上游制造業利潤占整個制造業利潤比例同比增長了15個百分點,而中下游制造業利潤所占份額則相應下降了15個百分點。

國企盈利暴漲,民企顯著落后

上半年國有企業的主要效益指標因此出現高漲,利潤總額同比增長1.1倍,與上游大宗商品漲價有很大關系。主導上游能源和原材料行業的企業多數為國有控股企業,這是造成國有企業上半年利潤暴增的主要原因之一。以煤炭行業為例,去年前八家大型企業原煤產量占全國的47.6%,鋼鐵行業的中國寶武集團和河鋼集團兩家的粗鋼產量占全國粗鋼產量近30%,在銅冶煉行業,江西銅業等四五家企業即占有一半以上市場份額。

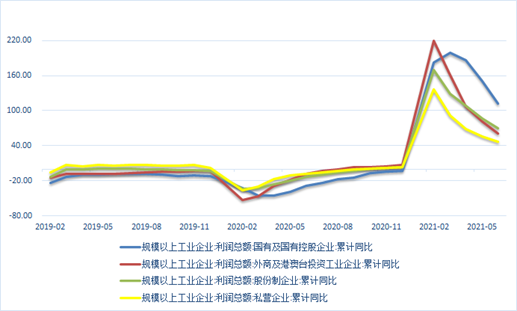

由于民營企業大部分分布在中下游,上半年民營企業利潤增幅為同比增長47.1%(正增長主要是受去年上半年疫情期間低基數影響),遠遠低于前述國有企業超過倍增的漲幅。從圖1展示的幾年以來不同性質的規模以上企業盈利狀況看,民營企業的利潤同比增速,顯著低于股份制企業和外資企業,更嚴重低于國有企業。

圖1、民營企業盈利狀況落后于其它類企業

資料來源:萬博新經濟研究院

中小企業最受傷

在我國總共4110余萬戶企業中,規上企業只有38.3萬家,占比不到1%,超過99%的企業是規模以下企業。當前這些規模以下的中小微企業既面臨上游傳遞的成本壓力,又面臨著其他方面的多重沖擊,7月小型企業PMI連續三個月低于臨界點,且下滑加快。中國中小企業協會編制的中小企業發展指數(SMEDI)也顯示,二季度SMEDI為87.2,仍低于疫情前平均93的水平,說明中小企業整體上市場信心不足或預期不穩。

圖2、中小企業發展指數仍未恢復

資料來源:中國中小企業協會

天眼查數據顯示,國內小微企業銷注比(吊銷注銷數量/注冊數量)近兩年大幅飆升,從2018年的3.71%,猛增到2020年的72.49%。注銷的小微企業中,除了影視、互聯網金融、教育培訓、投資類公司等受到行業政策變化影響外,其他可能都是受疫情影響的經營性因素,值得高度重視。

從就業看,民營企業、中小企業仍然是新增就業的主體。無論是從穩增長的角度,還是從穩就業角度,采取實質性舉措以緩解中小企業面臨的上游成本沖擊壓力,都是值得高度重視的問題。

(本文作者介紹:萬博新經濟研究院院長,經濟學博士,沃頓商學院高級訪問學者,復旦大學、中國人民大學、中央財經大學兼職教授,中華全國工商聯智庫委員,新供給經濟學和軟價值理論的提出者。)